Les cyanobactéries : une menace pour nos écosystèmes aquatiques

Introduction

Les cyanobactéries, également connues sous le nom d’algues bleu-vert, jouent un rôle fondamental dans nos écosystèmes aquatiques en produisant de l’oxygène et en participant aux cycles nutritifs. Cependant, leur prolifération incontrôlée peut entraîner de graves problèmes environnementaux et sanitaires. Avec le changement climatique et la pollution croissante, comprendre les dynamiques de ces organismes est plus que jamais crucial.

Prolifération et impact des cyanobactéries

La prolifération des cyanobactéries, ou eutrophisation, est favorisée par des facteurs comme la surabondance de nutriments, particulièrement le phosphore et l’azote, provenant des engrais agricoles et des eaux usées. Cette explosion démographique peut générer des blooms algaux toxiques, affectant la qualité de l’eau et mettant en danger la faune et la santé humaine.

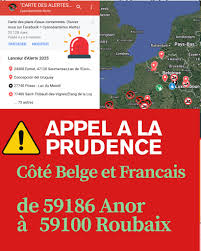

Un exemple alarmant s’est produit cet été dans le lac Érié, où des niveaux élevés de cyanobactéries ont entraîné des alertes sanitaires dans plusieurs municipalités. Des cas de maladies cutanées et de problèmes respiratoires ont été signalés, soulignant ainsi la nécessité de surveiller ces organismes. De plus, les cyanotoxines produites par certaines espèces peuvent contaminer les sources d’eau potable, rendant leur gestion indispensable.

Ressources et recherche sur les cyanobactéries

Les scientifiques du monde entier intensifient la recherche sur le contrôle et la prévention de la prolifération des cyanobactéries. Des programmes de surveillance ont été mis en place pour suivre l’évolution des blooms algaux, et des efforts sont en cours pour développer des méthodes biologiques et chimiques pour limiter leur croissance. La prévention de l’eutrophisation passe également par des pratiques agricoles responsables et la réduction des apports en nutriments dans les milieux aquatiques.

Conclusion

Les cyanobactéries, bien qu’indispensables à l’équilibre des écosystèmes, posent des défis majeurs en matière de santé publique et de biodiversité. Leur gestion nécessite une approche collaborative entre scientifiques, autorités locales et citoyens. En sensibilisant le public aux enjeux liés à ces microorganismes, et en adoptant des pratiques durables, nous pouvons protéger nos ressources aquatiques et garantir un environnement sain pour les générations futures. L’avenir de nos écosystèmes aquatiques dépend de notre capacité à contrôler ces organismes vitaux mais potentiellement nuisibles.