Chlordécone : L’héritage toxique en Martinique

Introduction

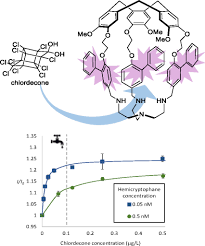

Le chlordécone, un pesticide organochloré, est devenu un sujet majeur de préoccupation dans les Antilles, en particulier en Martinique et en Guadeloupe. Utilisé massivement dans l’agriculture pour la culture de la banane entre les années 1970 et 1990, ce produit chimique est désormais reconnu comme un cancérigène potentiel. Sa présence persistante dans l’environnement et les conséquences sur la santé publique soulèvent des questions critiques sur les pratiques agricoles précédentes et l’impact sur les générations futures.

Impact environnemental et sanitaire

Depuis l’interdiction du chlordécone en 1993, des études ont démontré que ce pesticide avait contaminé les sols et les eaux des régions touchées. La bioaccumulation du chlordécone se traduit par des résidus détectables dans les produits agricoles, mettant en danger la santé des consommateurs. Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), des niveaux élevés de chlordécone ont été retrouvés dans le sang d’une grande partie de la population martiniquaise, augmentant ainsi le risque de maladies telles que le cancer de la prostate.

Réponses gouvernementales et prévention

Face à cette crise, le gouvernement français a mis en place plusieurs mesures, incluant des campagnes d’information, des études épidémiologiques et des aides à la reconversion des exploitations agricoles. Le Plan chlordécone II, lancé par l’État, vise à limiter la contamination, à restaurer les sols touchés et à surveiller la santé des populations affectées. Les autorités encouragent également les agriculteurs à adopter des pratiques de culture durables afin de réduire les impacts futurs sur l’environnement.

Importance et avenir

La problématique du chlordécone illustre les défis de l’agriculture chimique et pose des questions sur la réglementation des produits phytosanitaires. La prise de conscience croissante du danger associé à ce pesticide souligne l’importance de la transparence dans les pratiques agricoles et la nécessité d’une gestion environnementale responsable.

Conclusion

Le chlordécone reste un problème de santé publique en Martinique, avec des implications pour la sécurité alimentaire et la durabilité des écosystèmes locaux. L’engagement des autorités à combattre cette toxicité et à protéger la population est crucial pour l’avenir. Les efforts collectifs pour réduire l’impact du chlordécone peuvent servir de modèle pour d’autres régions confrontées à des défis similaires, promouvant ainsi une agriculture respectueuse de l’environnement et de la santé.